El diálogo entre pasado y presente, entre clasicismo y modernidad, se hace patente en la obra del artista livornés, de quien se conmemora este año el centenario de su fallecimiento. Un creador complejo, de vida atribulada y melancólica, tendente al aislamiento y la soledad, algo que quedó reflejado en sus composiciones

El artista italiano pinta a una mujer. La reduce a la esencia, muestra en su trazo seguro la simplicidad de su ser. De este modo logra poseerla. Es su juego amatorio. No se puede hacer el amor con un cubo –le dijo a Picasso cuando este se iniciaba junto a Braque en el cubismo–. La salvación del artista radica en el sueño de la felicidad eterna, en la lucidez de encontrar la verdad a través del arte, para así poder comprender la realidad de nuestra existencia.

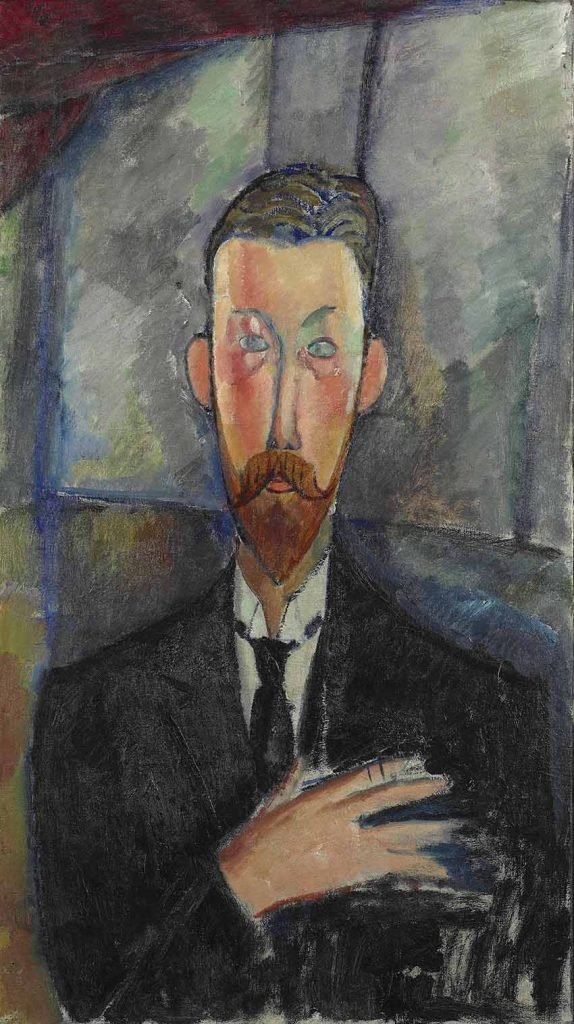

Como el Greco, Modigliani (Livorno, 12 de julio de 1884-París, 24 de enero de 1929), trata de alcanzar el cielo gracias a sus figuras infinitas, no olvidándose de esculpir rostros de sinuosos alargamientos, con ojos de órbitas vacías. La escultura lo acerca a la antropología de lo africano, a la simplicidad y a la belleza de lo griego, a la filosofía del silencio de las iglesias donde descubre a Bellini y a Carpaccio. Le cuesta respirar porque la vida le asfixia. La pleuresía y las constantes enfermedades marcan su producción artística, limitada e intensa para una existencia que, eterna, acaba a los treinta y cinco años.

Nacido en el seno de una familia judía sefardí, su abuelo materno le muestra el camino de la cábala y la filosofía de Spinoza y Nietzsche, desde muy joven lee también a Dante, Baudelaire e Isadore Ducasse (pseudónimo del conde de Lautréamont), con quien compartió el gusto por la autodestrucción.

Enfermizo y melancólico, con catorce años Amedeo comienza sus clases de pintura con el artista Guglielmo Michelli, discípulo de Giovanni Fattori, uno de los mayores representantes del movimiento conocido como los macchiaioli. Posteriormente, el pintor ingresaría en la Escuela libre del Desnudo (Florencia) y en 1903 lo haría en el Instituto de las Artes (Venecia).

Traslado a París

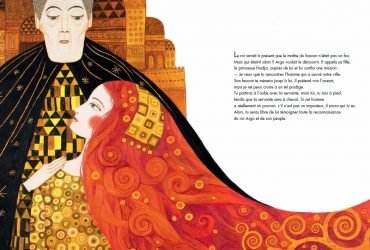

En 1906 Amedeo Modigliani se va al todopoderoso París de una vanguardia aún hoy inmortal. Es el momento de cambiar el rumbo del arte. En las galerías se exhibe la avantgarde. Los homenajes a Gauguin y Cézanne en el Salón de Otoño de 1906 y 1907, respectivamente, animan el lenguaje creativo de Modi (maldito, como le llamaban sus amigos, entre ellos los pintores Maurice Utrillo o Ortiz de Zárate) hasta renunciar a su academicismo formativo y dejarse influir por Toulouse-Lautrec, el cubismo, la etapa azul picassiana (especialmente en su Retrato de Maude Abrantes, 1907) y Gustav Klimt. De paleta rápida y ejecución sin pausa, jamás retoca sus cuadros. En 1908 presenta cinco obras en el Salón de los Independientes, entre ellos La judía (colección Alexandre, París).

En 1909, su lenguaje artístico se recompone en manos de Paul Alexandre, con quien visita el Museo del Hombre de Trocadero. África en su cabeza y en sus cabezas femeninas esculpidas de ojos vacíos y relatos de exilio, como Cabeza de Cariátide. Siempre lleva en el bolsillo una reproducción de Muchacho con chaleco rojo de Cézanne (1890-95). Quiere esculpir, pero el maldito asma y la tuberculosis le impiden ser Brancusi, a quien conoce ese mismo año a través del joven marchante Paul Guillaume. Brancusi y Modi roban juntos material para sus esculturas en los alrededores de París y lo llevan hasta el estudio que alquilan en Montparnasse. Hasta 1914 casi solo esculpe, aunque de ese año será su magnífico Retrato de Diego Rivera, a quien frecuenta con asiduidad.

En 1917 regresa a la pintura tratando de captar la psicología de sus modelos. Gestos, estilización, un compendio de goticismo aprendido en sus años florentinos. De esta etapa y hasta su muerte son sus grandes obras, plenas de sensualidad: El gran desnudo (1917) o Mujer dormida con brazos abiertos – Desnudo rojo (1917).

Las musas del pintor

Entre sus amantes están la poetisa rusa Anna Akhmatova. Juntos visitan en el invierno de 1910 el pabellón indochino del Trocadero y en el Louvre las salas dedicadas al arte egipcio y griego. Modi dibuja a Akhmatova. Estos dos extranjeros en París recitan a Verlaine, Mallarmé y Baudelaire. Y es que como escribe Marina Valcárcel “muchas veces se recuerda la adición de Modigliani al alcohol y al hachís, pero casi nunca, a los libros”.

En 1914 comienza su relación con la también poetisa y crítica de arte Beatrice Hastings (pseudónimo de Emily Alice Haigh). Nacida británica y criada en la cultura sudafricana. Dos años fueron suficientes para decidir tomar caminos diferentes, ambos de dolor y tragedia, de limitaciones y excesos. “Era un cerdo y una perla, hachís y brandy, ferocidad y glotonería”, llega a decir de Modi. Beatrice se acabará suicidando en 1943 inhalando monóxido de carbono.

Tras el amor de Beatrice, conoce a la joven Jeanne Hébuterne, estudiante de pintura y burguesa a quien su familia repudia al enterarse del idilio. La joven se convierte en su musa hasta el final de su vida. En 1919, tras algunas breves exposiciones en galerías, Modigliani enferma de nuevo y viaja junto a Jeanne embarazada a Niza, donde aislado de las corrientes artísticas de vanguardia se recrea de nuevo en sus desnudos femeninos que escandalizan a muchos. Majas y venus, goyas y giorgiones recostados sobre el erotismo delirante de líneas planas y cuerpos cercanos. De gama cromática clara y carnaciones rosadas, las figuras de Modigliani son versos sueltos en universos de interior moderno. Retrata a su amada, pero nunca desnuda y siempre en escenas de interior, con escaso mobiliario y actitud recatada (Retrato de Jeanne Hébuterne, 1919).

Pintor y musa regresan a París, a la calle de la Grande Chaumiére, donde transcurren las peleas, altercados vecinales, absenta, planes de boda y un nuevo embarazo. Como en la obra Ciencia y caridad de Picasso (1897), Modigliani, en cama, de un lado, el abrazo de la tuberculosis, del otro, la mano temblorosa de Jeanne.

Todo Montmartre y Montparnasse desfila en una marcha acompasada, en un gélido 24 de enero de 1920, hacia el sempiterno cementerio parisino de Père Lachaise, la última morada de los dioses. En cuestión de horas, Jeanne se arroja al vacío, embarazada de su segundo hijo, desde el quinto piso de la vivienda familiar.

Tras su muerte, Modi se volvió inmortal, su existencia se puede ver en las paredes de los mejores museos y sus obras han alcanzado los 160 millones de euros, un precio más que razonable por una historia más que triste. Su huérfana Jeanne, adoptada por su abuela y su tía y trasladada a Florencia, escribió sobre su padre Hombre y mito, la historia del artista; Jean Cocteau, escritor, amigo y modelo del pintor, publicó en 1950 su biografía, en la que afirma que su forma de dibujar era siempre “una conversación silenciosa”, y André Salmon, crítico de arte, también amigo y asiduo de los círculos parisinos de vanguardia, fue el autor de un libro revelador, La apasionada vida de Modigliani.

La miseria no le impidió alcanzar la categoría de dandi. “El único en París que sabe vestir es Modigliani”, confirma Picasso. Chaquetas de terciopelo con lamparones, camisas de cretona, fulares y sombreros de ala ancha. Una desastrosa elegancia que vomita, arrogante, entre botellas de absenta.

La leyenda que rodea su obra no ha hecho más que engrandecer el mito. Las exposiciones se multiplican en la conmemoración del centenario de su muerte. Los catálogos razonados sobre su legado todavía no son concluyentes. Descifrar su autoría no es tarea fácil porque Modi regalaba su trabajo por un vaso de absenta. “Cuando está borracho, dibuja como un maestro”, afirmaba el poeta y novelista alemán Franz Hessel.

Extracto del artículo escrito por Alicia VALLINA en Descubrir el Arte nº 253.